로그인을 하시면 메디칼타임즈의

로그인을 하시면 메디칼타임즈의다양한 연관서비스를 이용하실 수 있습니다. 가입 시 등록한 정보를 입력해주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.

개인정보 보호를 위한 비밀번호 변경안내

주기적인 비밀번호 변경으로 개인정보를 지켜주세요.안전한 개인정보 보호를 위해 3개월마다 비밀번호를 변경해주세요. ※ 비밀번호는 마이페이지에서도 변경 가능합니다.

- 제약·바이오

- 외자사

신약과 정밀의료 결합…세분화되는 전이성 유방암 치료 전략

-

가

-

ADC 등장으로 치료 패러다임 개편, 미충족 수요 개선

CDK4/6 억제제 주도 속 조기 유방암 등 영역확장 화두

여성에서 가장 흔하게 발생하는 암종을 꼽으라면 단연 유방암(Breast Cancer)으로, 다양한 치료요법이 존재하면서 비교적 예후가 좋은 암으로 알려져 있다.

하지만 뼈와 간, 폐 등 다른 장기로 퍼진 전이성 유방암은 완치가 어려워 초기 유방암과 비교해 생존율이 급격히 낮아진다. 그래서 치료 목표도 완치가 아닌 생존 기간 연장과 삶의 질 유지에 초점을 맞추고 있다.

유방암 환자 중 약 10%는 진단 당시부터 전이성 유방암으로 확인되며, 조기 유방암 환자의 약 30%는 치료 후 전이성 유방암으로 진행될 수 있다.

국내 상황을 본다면 2022년 유방암 발생자 수는 2만 9528명으로, 여성암 중 발생자가 가장 많은 암종으로 나타났다. 같은 해 기준 전체 여성암 중 유방암이 차지하는 비율은 약 21.8%로, 갑상선암을 제치고 여성암 1위를 기록했다.

건강보험심사평가원 데이터 기준, 2024년 유방암으로 요양급여 진료비를 청구한 환자는 26만 6313명에 이른다.

유방암 치료전략 세분화

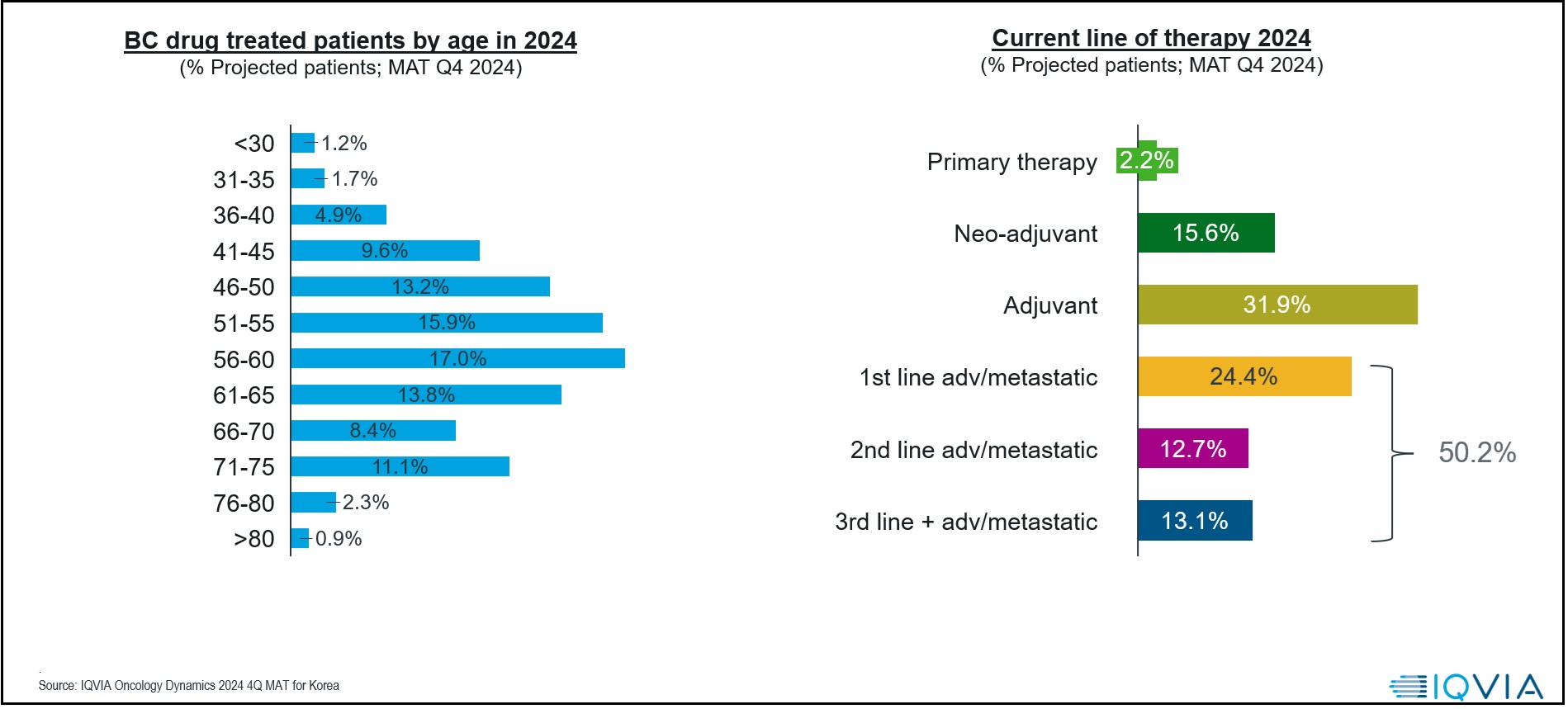

아이큐비아가 국내 의료진을 통해 수집하고 있는 Oncology Dynamics data에 따르면, 지난해 국내 임상현장에서 항암 약물치료를 받은 유방암 환자 중 절반 이상(50.2%)이 전이성 유방암인 것으로 나타났다.

이는 전이성 유방암 환자로 포함 가능한 1차(24.4)와 2차(12.7%), 3차(13.1%) 치료를 받은 환자를 합친 수치다. 나머지 절반의 환자는 수술 전 보조요법(15.6%, Neo Adjuvant), 수술 후 보조요법(31.9%, Adjuvant) 환자들로 집계됐다.

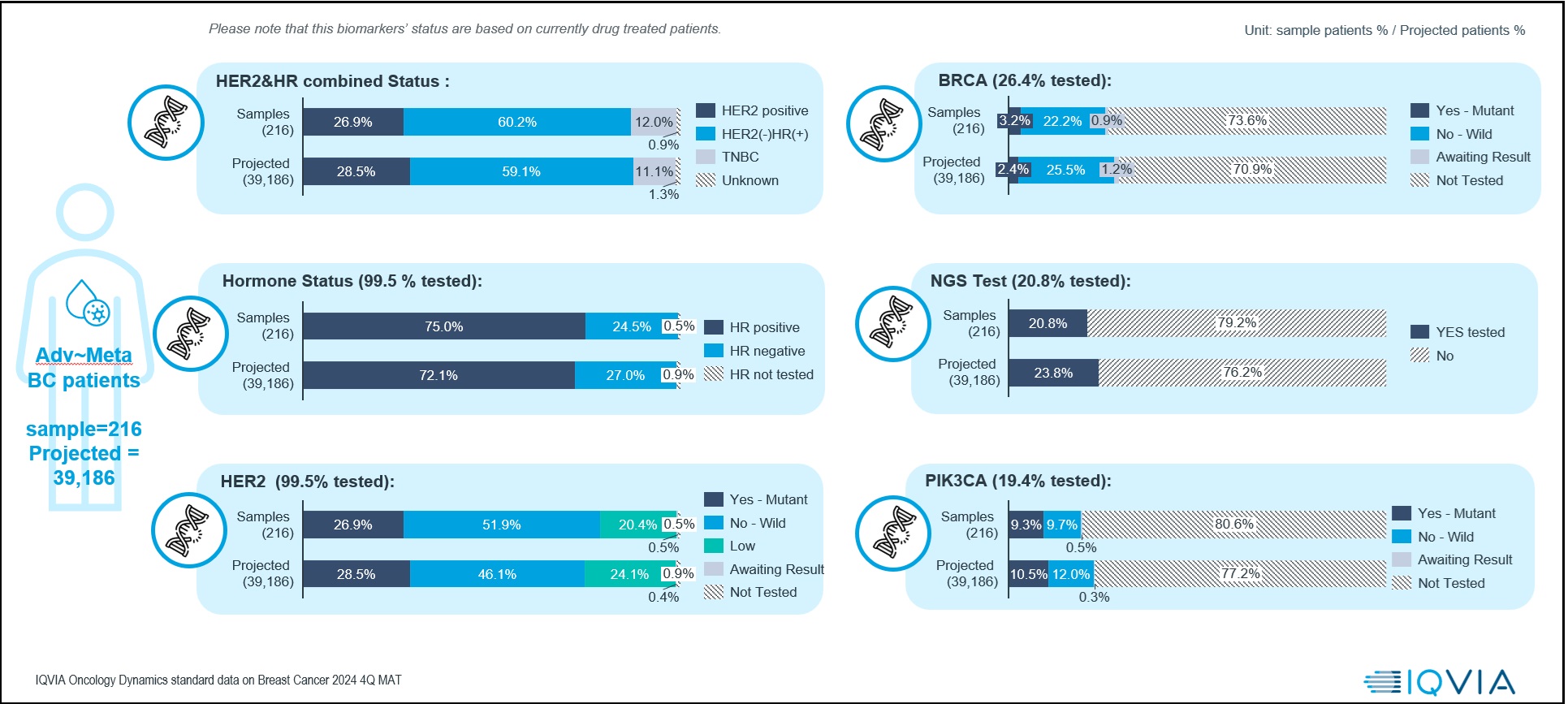

임상현장 유방암 치료는 에스트로겐, 프로게스테론 등 호르몬 수용체(HR)와 세포 성장에 영향을 미치는 ‘인간 상피세포 성장인자 수용체 2형(HER2)’ 발현에 따라 아형이 달라진다.

여기에 삼중음성 유방암(Triple Negative Breast Cancer, TNBC)은 호르몬 수용체와 HER2 모두 발현하지 않아 표적치료제가 제한적이며 임상현장에서 예후가 가장 나쁜 것으로 알려져 있다.

주요 아형에 따른 전이성 유방암 치료전략을 살펴보면, 전체 환자의 약 60~70%를 차지하는 HR 양성 및 HER2 음성의 경우 1차 치료로 CDK4/6 억제제(팔보시클립, 리보시클립, 아베마시클립)와 호르몬제(아로마타제 억제제(AI) 또는 풀베스트란트) 병용요법이 표준치료(SoC)로 활용되고 있다.

CDK4/6 억제제가 세포 성장을 억제하고 호르몬제가 암세포의 증식 신호를 차단, 암세포의 증식을 막는 기전이다. 이후 2차 치료에는 mTOR 억제제인 에베롤리무스와 PI3K 억제제인 알펠리십 등으로 꼽힌다.

HER2 양성 유방암의 경우 전체 유방암의 약 15~20%를 차지하며, 과거에는 예후가 나빴지만 최근 표적치료제의 발전으로 생존율이 크게 향상된 영역이다.

1차 치료에는 트라스투주맙 + 퍼투주맙+탁센(CLEOPATRA 요법) 3제 병용요법이 표준요법으로 활용되고 있다. HER2 단백질을 표적으로 하는 항체의약품인 트라스투주맙과 퍼투주맙에 항암 화학요법제인 탁센(도세탁셀)을 함께 사용하는 방식이다.

2차 치료는 글로벌 제약사 신약의 등장으로 최근 표준옵션이 변화된 영역이다. 항체약물접합체(Antibody Drug Conjugate, ADC)인 '트라스투주맙 데룩스테칸'이 도입, 단숨에 표준옵션으로 자리 잡았다. 국내에서는 지난해 4월 건강보험 급여까지 적용, 환자의 경제적 부담까지 줄어들어 임상현장에서 적극 활용 중이다.

유방암 중 예후가 가장 좋지 않은 TNBC의 경우 PD-L1 발현 양성 환자(CPS≥10)는 면역항암제인 펨브롤리주맙과 나부-파클리탁셀 병용요법이 1차 치료제로 사용되고 있다. 면역항암제 아테졸리주맙도 PD-L1 발현 양성 환자에게 알부민 결합 파클리탁셀과 병용해 임상현장에서 활용 중이다.

더불어 2차 치료로는 HER2 양성 유방암 마찬가지로 ADC가 최근 부상하고 있는 영역이다. Trop-2 표적 ADC인 사시투주맙 고비테칸과 함께 BRCA 변이 시 PARP 억제제(올라파립, 탈라조파립)가 주요 치료제로 활용이 가능하다.

지난 6월 정부는 사시투주맙 고비테칸을 '이전에 두 번 이상 전신 치료를 받았고, 그중 적어도 한 번은 전이성 질환에서 치료받은, TROP2 양성, 절제 불가능한 국소 진행성 또는 전이성 TNBC 환자'에 건강보험 급여를 적용했다.

ADC 등장, 치료 패러다임 변화

전이성 유방암 아형별 치료전략이 세분화되면서 덩달아 중요해진 것이 정밀의료다. 발병 기전, 진행 속도, 전이 경향, 그리고 치료 반응이 모두 다르므로, 각 환자에게 맞는 맞춤치료를 결정하기 위해 바이오마커 테스트를 거친 후 변이를 확인하는 과정이 최근 중요시 되고 있다.

이러한 정밀의료의 발전은 ADC 신약인 '트라스투주맙 데룩스테칸'의 등장과 맞물려 전이성 유방암 치료 패러다임을 변화시킬 정도다.

그동안 HER2 음성으로 분류될 수밖에 없었던 저발현(HER2-low) 환자들에게 ADC가 새로운 옵션으로 등장, 임상현장 치료전략이 변화됐다. 최근에는 HER2 발현이 거의 없는 수준인 초저발현(HER2-ultralow, IHC 0~10% 미만) 환자군에서도 임상적 혜택을 보이는 것으로 나타나기도 했다.

즉 '트라스투주맙 데룩스테칸' 등장은 기존 전이성 유방암 종류를 HER2 발현 정도에 따라 분류를 ▲HER2 양성 ▲HER2 저발현 ▲HER2 음성으로 세분화시키는 계기가 됐다.

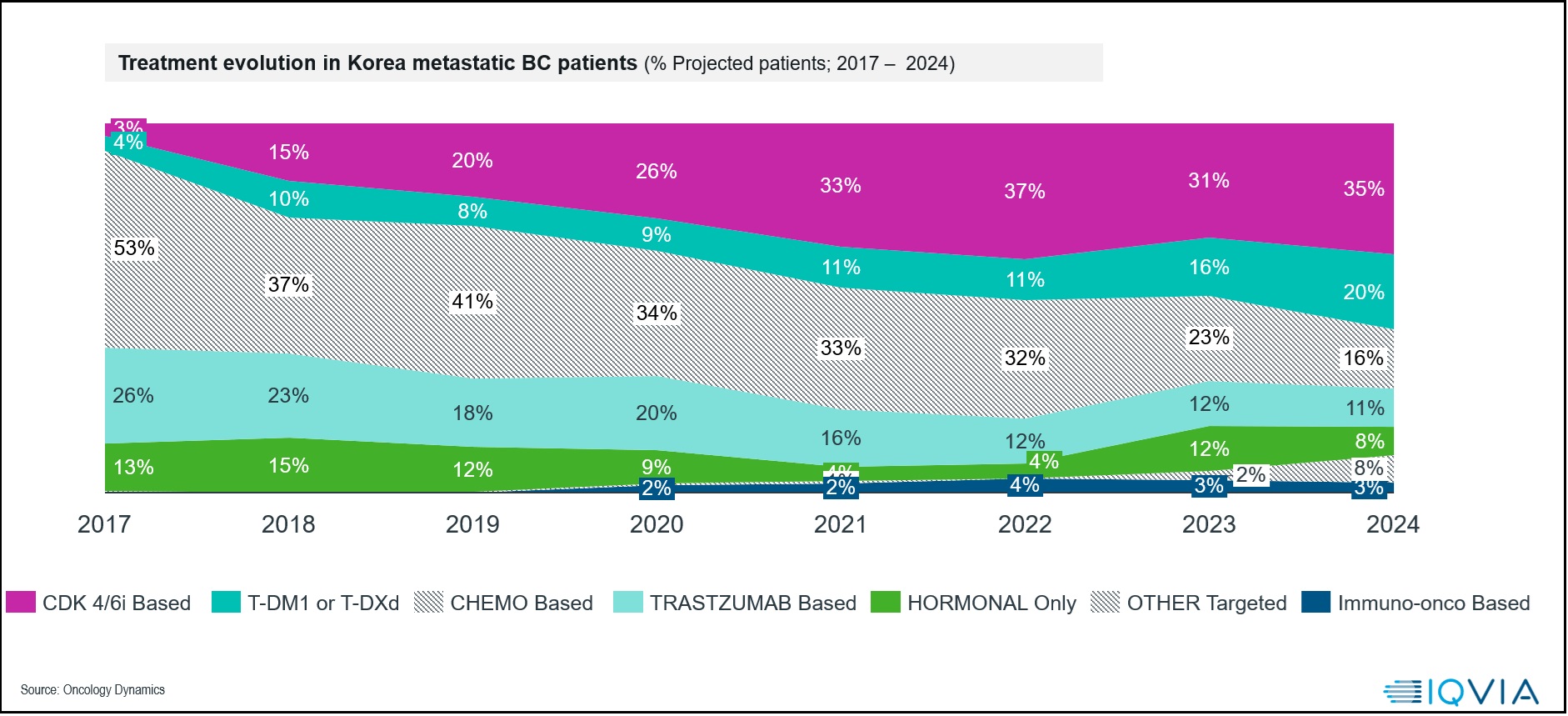

이러한 국내 임상현장 치료전략 변화는 '아이큐비아 Oncology Dynamics data'에서도 감지된다.

전이성 유방암 환자 중 60% 이상이 HR 양성 및 HER2 음성인 만큼 해당 분야 1차 치료로 활용되는 CDK4/6 억제제들의 활용이 점진적으로 늘어나는 경향을 띄었다. 지난해 표적치료를 받은 전이성 유방암 환자 35% 해당 옵션을 활용한 것으로 나타났다.

일부 CDK4/6 억제제는 조기 유방암에서의 효과를 입증, 건강보험 급여를 나서고 있다.

즉 기존 치료제 급여 적응증 확대와 CDK4/6 억제제로 분류 가능한 주요 신약들의 국내 승인 및 추가 급여 적용에 따라서는 35% 안팎에서 머물러 있는 전이성 유방암 국내 치료비율이 더 늘어날 것으로 전망된다.

더불어 치료 패러다임 변화를 이끌고 있는 ADC 영역도 점진적으로 늘어나고 있는 반면, 전통적인 치료법인 항암화학요법의 입지는 해를 거듭할수록 축소되고 있는 것으로 나타났다. 결과적으로 향후 전이성 유방암은 신약의 등장과 정밀의료 결합으로 인해 치료 패러다임이 빠르게 변화될 것으로 예상된다.

관련기사

- 신약 쏟아지는 다발골수종, 급여로 급성장 'VRd' 요법 2025-07-22 05:30:00

- 미충족 수요 여전한 전립선암…영향력 커지는 ARPI 약물 2025-06-24 05:20:00

- 국내 의료진 폐암치료 분석...화학요법 '줄고' 표적치료 '늘고' 2025-05-27 12:00:00

제약·바이오 기사

- 트럼프, 제약사 약가인하 압박…수입 의약품 관세 예고 2025-09-26 11:58:17

- 소각부터 자금 확보까지…자사주 활용범위 넓히는 제약사들 2025-09-26 05:30:00

- 식약처, 임산부 '아세트아미노펜' 전문가 상의 후 복용 가능 2025-09-25 13:46:38

- JW중외제약, 리바로 라인업 확장 지속…이번엔 3제 복합제 2025-09-25 11:59:16

- "한국인 데이터 무장한 빌로이 위암 급여 적용 당연한 결과" 2025-09-25 05:30:00

제약·바이오 기사

많이 읽은 뉴스

그 밖의 기술적 방법을 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며,

이를 위반할 시에는 정보통신망법에 의해 형사 처벌될 수 있습니다.

- 최신순

- 추천순

댓글운영규칙ex) medi****** 아이디 앞 네자리 표기 이외 * 처리

댓글 삭제기준 다음의 경우 사전 통보없이 삭제하고 아이디 이용정지 또는 영구 가입이 제한될 수 있습니다.

1. 저작권・인격권 등 타인의 권리를 침해하는 경우

2. 상용프로그램의 등록과 게재, 배포를 안내하는 게시물

3. 타인 또는 제3자의 저작권 및 기타 권리를 침해한 내용을 담은 게시물

4. 욕설 및 비방, 음란성 댓글